Perché sono un apocalittico entusiasta

Tecnologia, intelligenza artificiale e la fatica di pensare

Sono appena rientrato da un viaggio in Cile, dov’ero stato invitato dal Senato per tenere alcuni interventi sull’idea di futuro e sulla filosofia dell’intelligenza artificiale.

A Santiago ne sono successe di cose particolari; ne ho scritto qui. Di seguito, invece, la traduzione un po’ riadattata del discorso che ho tenuto il 14 gennaio, in spagnolo, su come si possa essere oggi degli “apocalittici entusiasti”.

Sembra che, di fronte alla tecnologia, si debba scegliere per forza se dirsi entusiasti o apocalittici. Io sono un apocalittico entusiasta1.

E, come diceva l’artista coreano Nam June Paik,

“Uso la tecnologia per poterla odiare meglio”.

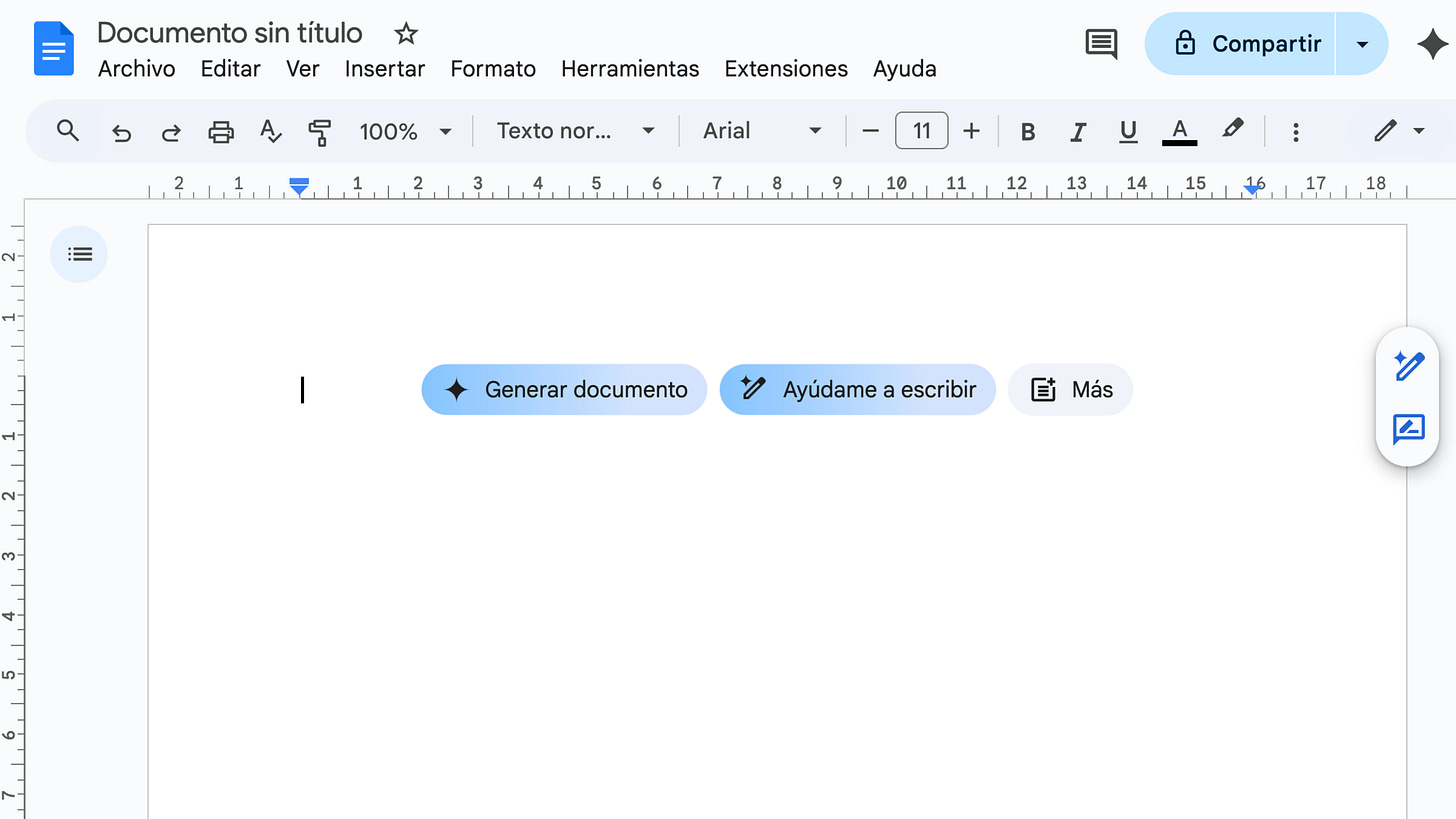

A me, per esempio, dà molto fastidio che la pagina bianca di Word non sia più bianca.

Forse ci avete fatto caso. Da qualche tempo, ogni volta che aprite una nuova pagina di Word o di Google Doc per scrivere un articolo, trovate questo:

“Genera documento”, “Aiutami a scrivere”.

Aiutami a scrivere.

Se lo ignoro e scrivo per un po’ da solo, il sistema dopo poco mi chiede:

“Vuoi che te lo riscriva?”

Ditemi che non dà fastidio solo a me, per favore. Perché per me la risposta è “No. Non te l’ha chiesto nessuno”. È come se un estraneo entrasse in casa tua e cominciasse a riordinare la tua scrivania. Grazie, ma no. Il mio disordine è mio.

Amo la tecnologia ma amo anche la sindrome della pagina bianca, il blocco dello scrittore, quella sensazione di smarrimento quando devi iniziare a scrivere e non sai da dove cominciare.

Se non mi annoio, se non ho tempo di stare con me stesso, col vuoto, col pensiero, come farò a covare le mie uova? Se vivo con la percezione costante che ci sia sempre qualcosa o qualcuno ad attutire la mia caduta, non troverò mai il mio stile.

Se sono sempre aiutato, sempre accompagnato, sempre protetto, non saprò mai ritrovare quella forza che mi ha fatto scrivere quelle cose che sono state capaci di farmi sentire una qualche forma di intensità e di senso. E io ho bisogno di vivere quella sensazione molto più che di avere un buon testo.

Perché ciò che conta è quello che ti accade mentre scrivi, prima di tutto. Quello che comprendi nell’atto di dipanare il filo dei pensieri e di riannodarlo a certe formule, a certe parole e a certe immagini.

La scrittura è lo specchio di un cambiamento più ampio in corso nell’umanità: stiamo delegando la parte più interessante della vita, quella del processo, dello smarrimento e della scoperta, per ricevere in cambio un compito ben fatto, che però ci lascia ignoranti come prima.

Il fatto è che non stiamo adattando l’IA alla nostra vita:

stiamo adattando la nostra vita all’IA.

Stiamo adattando all’IA la nostra mente, le nostre abitudini, le nostre case, le nostre città, la nostra politica.

Neanche il tempo di fare la domanda

Il fatto è che un’infrastruttura cognitiva propone una grammatica dell’attenzione, ossia un’idea implicita di che cosa valga la pena fare. Quando Word riempie la pagina bianca, quando il telefono ti suggerisce la prossima frase, quando la piattaforma decide cosa “potrebbe interessarti”, sta riassegnando ciò che in te conta come fatica, come desiderio, come rischio e come tempo morto. Ti allena a non tollerare l’incompiuto, a scambiare l’efficienza per verità e la fluidità per senso. E, soprattutto, la verosimiglianza per verità.

Ti addestra, cioè, a vivere sotto un regime di risposta in cui le soluzioni ti raggiungono prima ancora che tu abbia capito quale sia la tua domanda. E siccome questo cambiamento è distribuito in mille micro-azioni quotidiane, non lo percepiamo come una decisione politica ma lo viviamo come “comodità”.

Ed è qui che la faccenda si fa politica in senso pieno. Non perché l’IA “manipoli”, parola che fa subito complotto e lascia tranquilli, come se bastasse smascherare qualche cattivone per tornare in sesto. La faccenda si fa politica perché l’infrastruttura decide la forma della vita, ossia quali comportamenti vengono premiati e quali scoraggiati, quali competenze sopravvivono e quali si estinguono. E lo fa senza assumersi il peso della propria teoria dell’umano.

Per questo il tema è se saremo capaci di difendere, dentro l’ambiente che l’IA sta costruendo, zone di non-adattamento: spazi in cui la lentezza non è inefficienza e il limite non è sempre un problema da ottimizzare. Se non lo facciamo l’adattamento continuerà da solo, perché è l’opzione di default. E un default, quando dura abbastanza, diventa destino.

Amo la tecnologia tanto quanto la odio perché ogni scelta di design tecnologico è una teoria sul mondo che trasforma la nostra percezione. Sono decisioni che arrivano travestite da inevitabilità e da progresso, che noi accettiamo senza accorgerci che ci stanno insegnando a vivere in un certo modo. Quando moltiplichiamo queste decisioni per ogni app e ogni piattaforma e ogni servizio otteniamo un ambiente che insegna, giorno dopo giorno, a non tollerare più il vuoto. A non sopportare l’attesa. A non fidarci di noi stessi.

A non pensare.

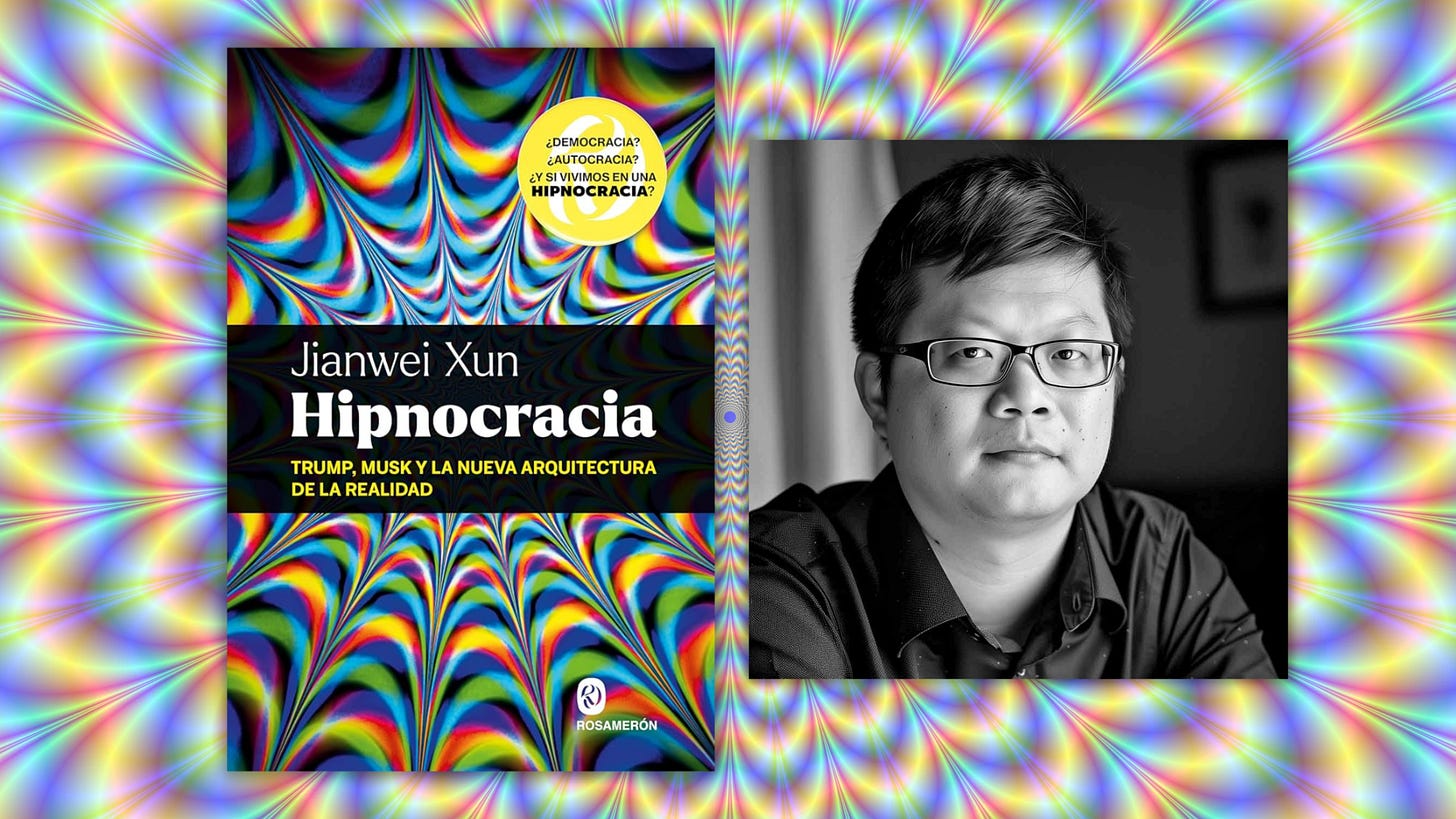

Ma devo confessarvi qualcosa. Io ho scritto un libro con l’IA. Un libro firmato da un filosofo cinese che non esiste. Un libro fortunato, che ha viaggiato per il mondo e che è stato discusso nelle università, nei parlamenti, sui giornali.

Due parole su Ipnocrazia

Esattamente un anno fa, il 14 gennaio 2025, usciva in Italia Ipnocrazia di Jianwei Xun, un oscuro filosofo cinese che analizzava la manipolazione algoritmica e la costruzione della realtà nell’era digitale. Il libro ha cominciato a essere discusso e tradotto nel mondo. Xun è stato intervistato da Le Figaro e da altri grandi giornali.

Poi il 4 aprile ho scelto di rivelare, insieme a chi mi aveva accompagnato nel percorso, che Jianwei Xun non esisteva.

Era una performance filosofico-artistica che avevo ideato per un progetto all’Università di Foggia. Avevo scritto Ipnocrazia usando l’intelligenza artificiale per giocare e analizzarne i limiti, i pericoli e le seduzioni. L’avevo usata (e la uso tuttora) come un compagno che mi desse torto, che smontasse le mie tesi, che mostrasse dove il mio ragionamento non reggeva.

È un processo lento ed estenuante. Ed è il contrario del modo in cui l’hanno progettata. Ma è solo così che accade qualcosa.

Dopo la rivelazione, il progetto non si è sgonfiato. È stato discusso su giornali come il New York Times e Le Monde, e le riflessioni di Xun incluse in un’antologia di Gallimard insieme a Peter Thiel, a Sam Altman e a Mario Draghi. L’inganno si era trasformato in qualcos’altro (qui più informazioni).

Avevo creato questo esperimento perché avevo bisogno di qualcosa che fosse più di un libro: qualcosa che incarnasse concretamente le proprie tesi e che facesse provare al lettore un po’ di quel terrore e tremore che dovrebbe sentire per ciò che gli accade ogni giorno, ma che non riesce a provare.

Che cos’è l’ipnocrazia? È il primo regime della storia che non ha bisogno di controllare i corpi. Non censura: satura. Non reprime i pensieri: li orienta. Non vi dice cosa pensare. Vi dice a cosa pensare. Vi detta l’agenda.

Imperialismo cognitivo

Ed è il risultato di una serie di decisioni molto concrete. Ogni tecnologia sufficientemente complessa è un ambiente cognitivo che trasmette i valori di chi la possiede. Oggi gran parte delle intelligenze artificiali generative che usiamo sono concentrate nelle mani di pochissime aziende, quasi tutte statunitensi, che hanno il potere di decidere come scriviamo, come immaginiamo, come cerchiamo informazioni, come costruiamo senso.

È una forma di imperialismo cognitivo e percettivo: il potere di esportare un modello di pensiero e di immaginazione come se fosse neutro e inevitabile. E questi sistemi sono addestrati con i nostri dati. Con i testi che abbiamo scritto, con le immagini che abbiamo prodotto, con le conversazioni che abbiamo avuto. Il valore lo produciamo noi, collettivamente e gratuitamente. Il profitto lo estrae chi possiede l’infrastruttura, e poi ce lo rivende sotto forma di servizio, in abbonamento.

È oggettivamente geniale.

Jianwei Xun era un esperimento artigianale di deformazione della realtà. Ho usato strumenti accessibili a chiunque. Ora immaginate cosa può fare un governo, un’agenzia di intelligence, un partito politico con risorse reali. Il risultato è la distruzione della possibilità stessa di un terreno comune. Quando la verità è sospetta vince chi ha più mezzi e controlla le piattaforme, e così facendo occupa sia lo spazio fisico che quello simbolico.

Ipnocrazia non l’ho scritto io. Non l’ha scritto la macchina. È nato nello spazio tra noi durante mesi di conflitto, di obiezioni e di riscritture. A un certo punto è emersa una voce che non era la mia e non era la sua.

Quando mi chiedono: la parola “ipnocrazia” l’hai inventata tu o l’ha inventata l’IA? Io rispondo: non lo so. Non so più dire dove sia il confine. E questo mi inquieta e mi affascina.

Perché il confine non passa più tra vero e falso, umano e artificiale, ma tra processi che generano senso insieme e processi che lo saturano.

Come facciamo a sapere davvero, quando leggiamo un testo, chi l’ha scritto? Come facciamo a sapere con certezza, quando guardiamo un’immagine, se è “reale”? Come facciamo a sapere, quando ascoltiamo una voce, se è realmente di qualcuno? Non possiamo più.

Il problema, allora, non è sapere se una riflessione è stata scritta da un umano o da una macchina. È sapere in che tipo di relazione è nata. Se dentro un conflitto che trasforma o in un sistema che replica.

Come tornare insieme? Addendum per abbonati

Il problema è che stiamo perdendo

Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni

Iscriviti a Tlonletter per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.