La soglia e lo splendore delle ferite

«Mia madre è morta dopo un lungo Alzheimer. Un pomeriggio - quando la malattia era già presente, ma non ancora giunta alla completa devastazione - erano più o meno le cinque. Mi rivolgo a lei: “Mamma, preparo un thé, hai voglia di una tazza?”. Lei, mi guarda, mi sorride e dice: “Sei davvero un caro ragazzo. Mi chiami sempre mamma, anche se io non ho mai avuto figli”. Ho tentato di ricomporre il mio viso disfatto in un sorriso e ho semplicemente risposto: “Ah, non lo sapevo, ma se ti fa piacere continuo a chiamarti mamma”.

In quel momento sono morto».

Ospitiamo oggi l’intervento di Davide Susanetti, che stasera (30 giugno) alle 21 sarà con noi durante Filosofia di Gruppo, su Zoom, a parlare di spaesamento, soglia, vertigine e splendore delle ferite. Questo testo di Susanetti è nato dopo un incontro del ciclo di Cimiterologia presso il Cimitero acattolico di Roma.

L’ossessione di essere visti, di essere riconosciuti. Un’ossessione diffusa, tenace e ferrea quanto le catene di una prigione. Che l’altro e gli altri mi vedano, mi apprezzino, riconoscano il mio valore, il mio aspetto, le mie qualità. Che l’altro e gli altri mi restituiscano, con i loro gesti e con le loro parole, quell’immagine che ho di me, quell’immagine che immagino di essere, quell’immagine che ho costruito e tento efficientemente di controllare e di preservare, adeguandomi – come fosse un imperativo o un comandamento di un’imperscrutabile legge — al fascino imperioso di tante altre immagini diffusamente ammirate e riconosciute. Tanto più forte è l’ossessione, tanto maggiore è la suscettibilità quando, anche per poco, quell’immagine non viene confermata, non viene restituita, come si vorrebbe.

Quando l’altro dice anche solo una parola o usa un’espressione che minaccia e mette in discussione quell’immagine. È un’offesa, un insulto, contro cui, subito, e d’impulso, reagiamo e protestiamo. L’altro - non vedendomi come voglio essere visto, non dicendomi quello che voglio che mi dica - mi offende, mi calpesta, lede il mio bisogno e il mio diritto di essere visto. E al sentimento di essere offesi si accompagnano, subito dopo, e quanto spesso, il mood depressivo dell’inadeguatezza, il senso di sconfitta, la mossa contraria di nascondersi, di sottrarsi, il buio in cui nulla sembra avere più senso. Il buio e il dubbio di non esistere e di non essere.

Il buio e il dubbio che la mia vita non sia o sia un fallimento. Certo, un bambino che muove i suoi primi passi incontro al mondo ha bisogno di essere visto. Ha bisogno di essere riconosciuto e sorretto dall’amore di uno sguardo che gli restituisca e gli doni un’immagine in cui essere e attraverso cui definirsi. Non riuscirebbe a camminare, non riuscirebbe a parlare se non ci fosse quello sguardo a vederlo e a rassicurarlo. A farlo essere. È l’inizio di un percorso, di un’elaborazione. Ma, per l’appunto, un inizio, una fase, una tappa.

Il disastro è quando continuiamo, oltre il tempo e la misura necessaria, ad essere ancora lì, comportandoci e reagendo a quello stesso modo, senza peraltro più la grazia e l’innocenza dell’infanzia. Tristi mendicanti di uno sguardo che corrisponda all’immagine di quell’“io” che ci rappresenterebbe, di quell’“io” che supponiamo sia la nostra identità. E tanto più, come oggi spesso accade, pensiamo di essere fluidi nell’identità, quanto più, con splendida ironia, siamo di fatto rigidissimi nella pretesa di essere riconosciuti.

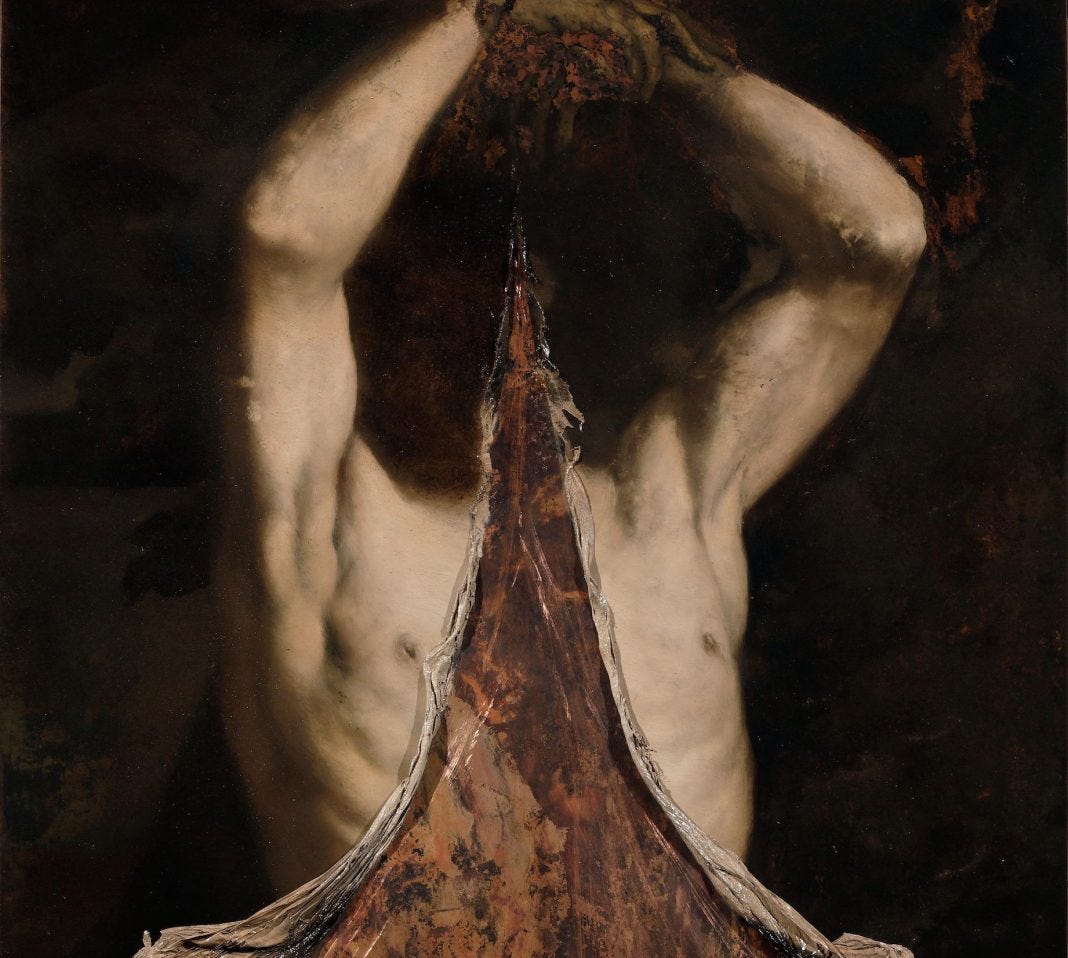

Parliamo di decostruzione dell’identità, di decostruzione degli obblighi storicamente determinati di essere in un certo modo piuttosto che in un altro. Pratica salutare e necessaria, ma limitata, se è solo un discorso astratto, se sono solo parole che toccano la ragione discorsiva, e non anche quell’abisso ben più profondo che ci abita. Di fatto, abbiamo una terribile paura delle ferite e di essere feriti. Ne abbiamo orrore e cerchiamo subito di medicarle. Siamo preoccupatissimi di prevenirle e di trovare garanzie o compensazioni al loro accadere. Cerchiamo subito di chiudere lo squarcio, di fermare il sangue, di tappare la falla. Eppure quel liquido rosso che sgorga dalle ferite è anch’esso vita. È anch’esso la vita preziosa che noi siamo.

C’è uno splendore delle ferite. Uno splendore che ci chiama ad attraversare, sia pure nello sconcerto e nello smarrimento, una soglia. A fare un passo che non avremmo mai pensato, ad accedere ad altro ancora, che non avremmo forse mai sentito o sospettato. Il taglio di una ferita — se non arretriamo subito e non cerchiamo l’immediata anestesia — è anche un dono che ci porta oltre. Il dono di una soglia al di là della quale altri inizi e altre promesse sono possibili. Non ho l’abitudine di parlare di me e della mia biografia. Non la ritengo né essenziale né interessante. E quando scrivo evito sempre di usare la prima persona dell’“io”.

Ma, in uno degli incontri di “Cimiteriologia” organizzati da Andrea Colamedici al Cimitero acattolico di Roma, mi sono sentito di condividere un ricordo per l’atmosfera che si era creata, e forse per esplicitare qualcosa di pur essenziale che stava dietro a tante parole, scritte e pronunciate. Mia madre è morta dopo un lungo Alzheimer. Un pomeriggio — quando la malattia era già presente, ma non ancora giunta alla completa devastazione — erano più o meno le cinque. Mi rivolgo a lei: “Mamma, preparo un thé, hai voglia di una tazza?”. Lei, mi guarda, mi sorride e dice: “Sei davvero un caro ragazzo. Mi chiami sempre mamma, anche se io non ho mai avuto figli”. Ho tentato di ricomporre il mio viso disfatto in un sorriso e ho semplicemente risposto: “Ah, non lo sapevo, ma se ti fa piacere continuo a chiamarti mamma”. In quel momento sono morto.

Una delle tante morti che viviamo continuamente vivendo (rispetto alle quali la morte fisica è forse la meno importante). Non ero più “io”. E lei non era più “lei”. Eppure eravamo “qualcosa”. Eravamo lì, ci sorridevamo, prendevamo il thé, guardavamo un sole bellissimo fuori dalla finestra. Avrei potuto reagire diversamente e dire: “Ma come, non mi riconosci, sono tuo figlio”. Avrei potuto cercare di ricordare e farle ricordare di avermi partorito. Ma ho resistito alla tentazione di farlo. Ho preferito - per un’intuizione che non so da dove in quel momento mi sia venuta - che fossimo semplicemente morti, quelli che io e lei eravamo stati. Ho preferito vivere quell’istante così come si dava.

Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni

Iscriviti a Tlonletter per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.