Il pezzo di Giulia Blasi su Xun, magnifico compendio di presupposti errati

Avevo intenzione di aspettare e raccogliere varie critiche al progetto Ipnocrazia per poi offrire una risposta cumulativa, ma l’articolo pubblicato poco fa da Giulia Blasi sul libro ha il pregio straordinario di racchiudere, in uno spazio sorprendentemente compatto, quasi ogni possibile fraintendimento sul dispositivo Jianwei Xun. Come un’antologia involontaria di malintesi, il testo offre un catalogo esaustivo delle reazioni istintive che emergono quando le nostre convinzioni sulla creazione intellettuale vengono messe alla prova, oltre che una serie di elementi di pura disinformazione che vale la pena mettere in luce nella loro interezza.

Procedo, quindi, con l’analisi della riflessione che Blasi dedica a Ipnocrazia, un vero e proprio crescendo.

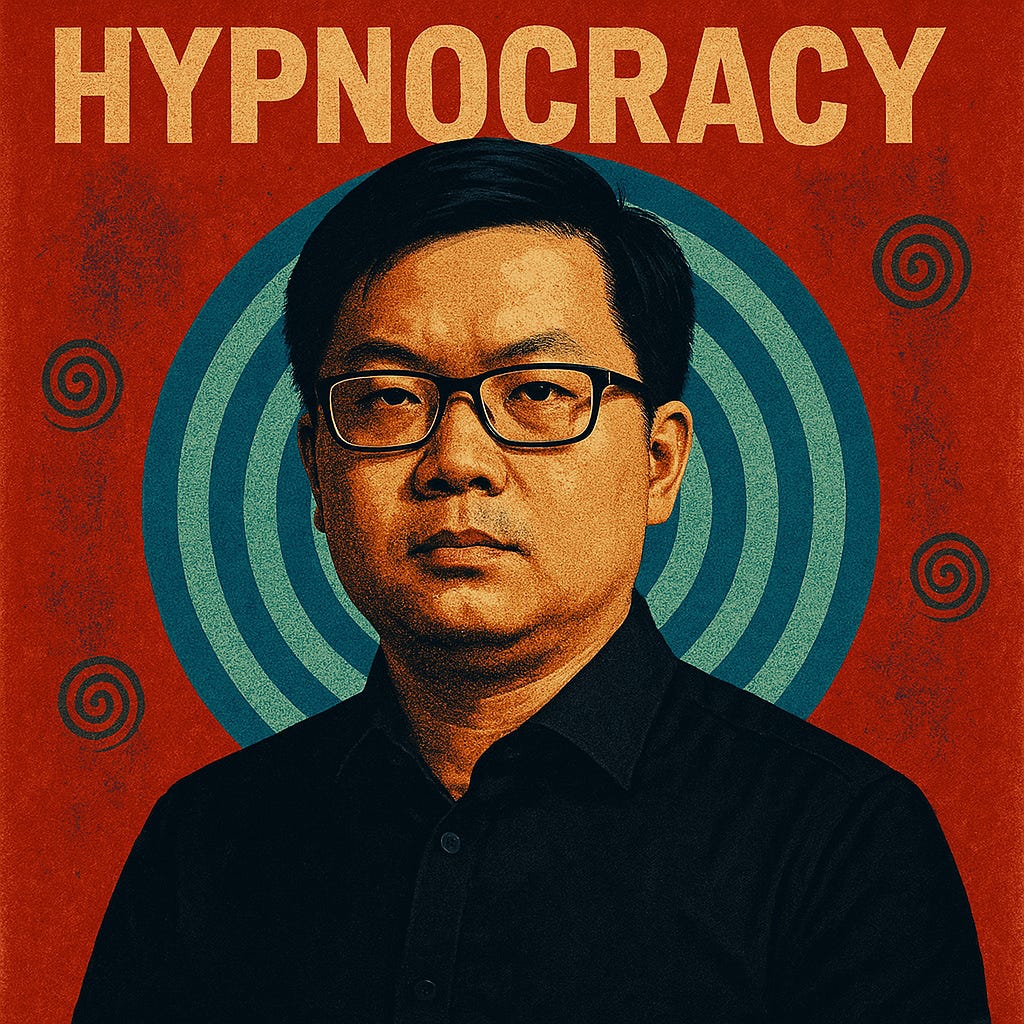

Xun è stato inventato da Andrea Colamedici, co-fondatore di Tlon e divulgatore, che ha generato il libro con l’intelligenza artificiale. E quindi, di fake in fake, eccoci qua. Il come e il cosa e il perché li spiega l’autore stesso a L’Espresso

Continua a leggere con una prova gratuita di 7 giorni

Iscriviti a Tlonletter per continuare a leggere questo post e ottenere 7 giorni di accesso gratuito agli archivi completi dei post.